| ||

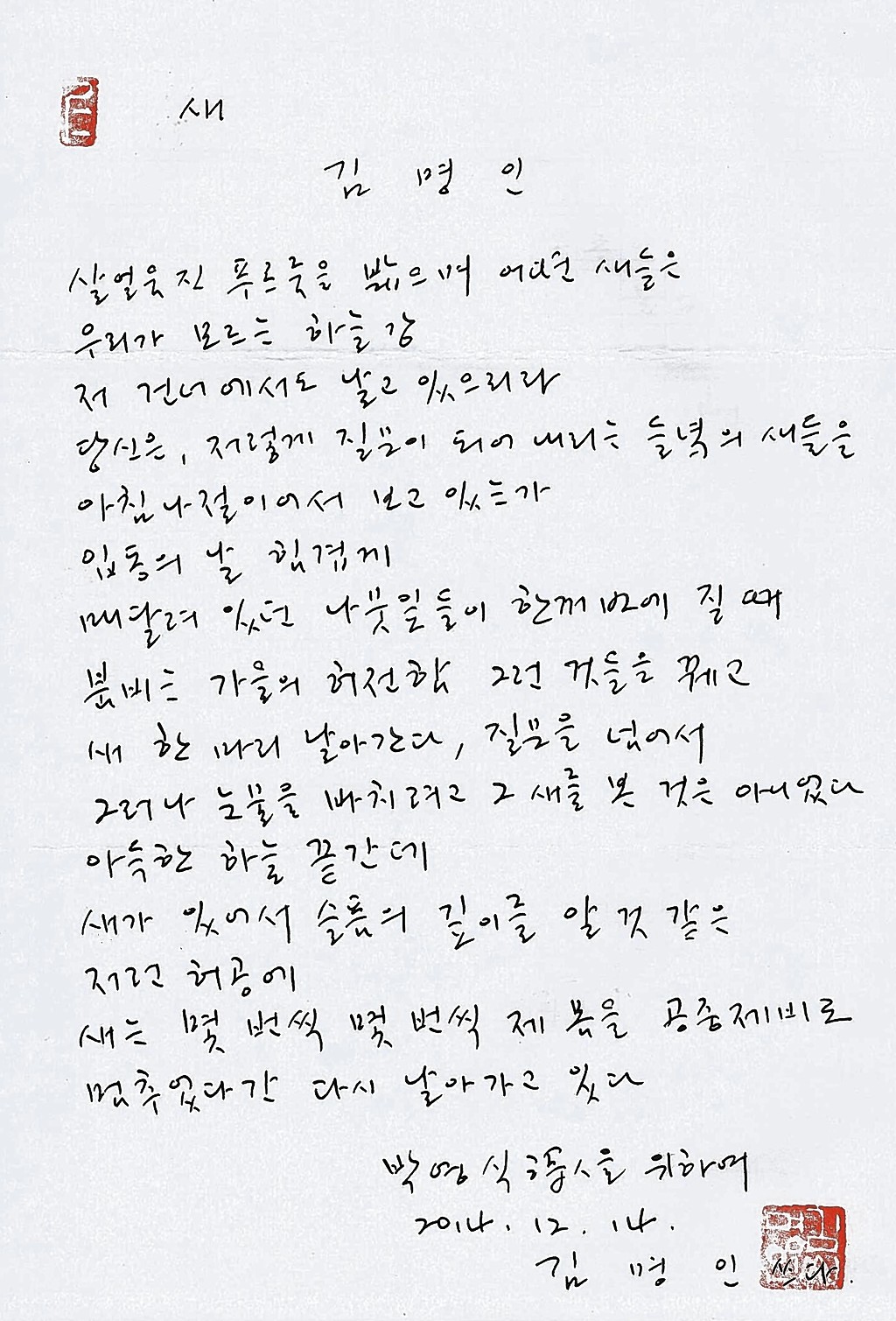

| ▲ 김명인 시인의 '새' 육필원고. | ||

새

살얼음 진 푸르름을 밟으며 어떤 새들은

우리가 모르는 하늘 강

저 건너에서도 날고 있으리라

당신은, 저렇게 질문이 되어 내리는 들녘의 새들을

아침나절이어서 보고 있는가

입동의 날 힘겹게

매달려 있던 나뭇잎들이 한꺼번에 질 때

붐비는 가을의 허전함 그런 것들을 꿰고

새 한 마리 날아간다, 질문을 넘어서

그러나 눈물을 바치려고 그 새를 본 것은 아니었다

아득한 하늘 끝 간 데

새가 있어서 슬픔의 깊이를 알 것 같은

저런 허공에

새는 몇 번씩 몇 번씩 제 몸을 공중제비로

멈추었다간 다시 날아가고 있다

●텅 빈 겨울 하늘, 날은 어두워지는 데 혼자 나는 새를 본다. 어디로 가는 걸까. 갈 곳은 있기나 할까. 어쩌면 지상의 모든 슬픔을 날개깃에 감추고 찬 공기라도 가르는 걸까. 저 처절한 몸짓이 되어 보지 않고서는 무어라 말할 수 있으랴. 저게 또한 우리네 삶인 것을.

●시인·김명인(金明仁·1946년~ ). 경북 울진 출생. 고려대학교 대학원 졸업(국문학 박사). 1973년 「중앙일보」 신춘문예 『출항제』 詩 당선으로 문단 데뷔. 1976년 이래 「反詩」 동인 활동. 시집 《동두천》, 《머나먼 곳 스와니》, 《물 건너는 사람》, 《푸른 강아지와 놀다》, 《바닷가의 장례》, 《길의 침묵》, 《바다의 아코디언》, 《파문》, 《따뜻한 적막》, 《꽃차례》, 《여행자 나무》, 《기차는 꽃그늘에 주저앉아》, 《이 가지에서 저 그늘로》 등. 김달진문학상, 소월시문학상, 동서문학상, 현대문학상, 이산문학상, 대산문학상, 이형기문학상, 지훈상 문학부문, 편운문학상, 목월문학상 등 수상. 경기대학교 국어국문학과 교수(1981~1999)를 거쳐 고려대학교 문예창작학과 교수(1999~2012)를 역임.