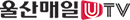

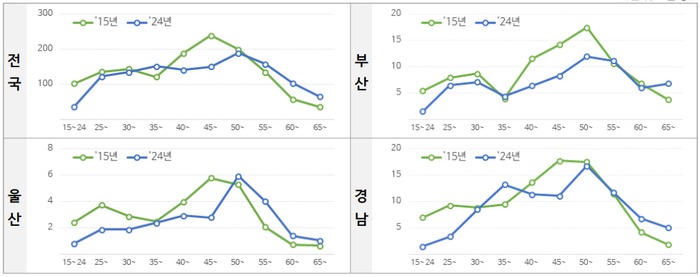

작년 울산지역 여성 고용률이 10년 전보다 6.5%p 올라 전국 5개 권역 중 최고 상승률을 기록했다. 단, 제조업 분야의 49세 미만 여성 취업자 감소율이 전국 평균보다 두 배 이상 크게 벌어지는데다, 단순노무 형태로 취업한 65세 이상 여성이 크게 늘어났다.

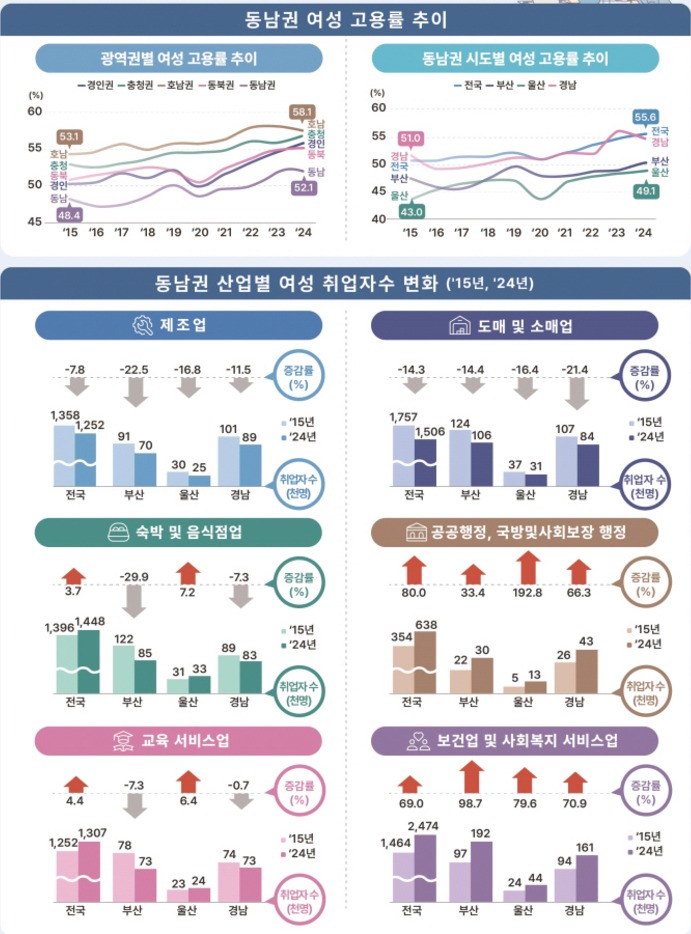

이 기간 울산의 20~34세 여성 인구는 평균 32%나 줄어 동남권 중 감소폭이 가장 컸던 반면, 65세 이상 여성은 무려 82.3% 확 늘어 최고 증가율을 보였다.

이런 사실은 19일 동남지방통계청이 발표한 '동남권 여성 경제활동 현황'에서 확인됐다.

이 자료에 따르면 2015년 대비 2024년 울산지역 여성 인구(15세 이상)는 47만5,000명에서 46만4,000명으로 1만1,000명(-2.3%) 줄었다.

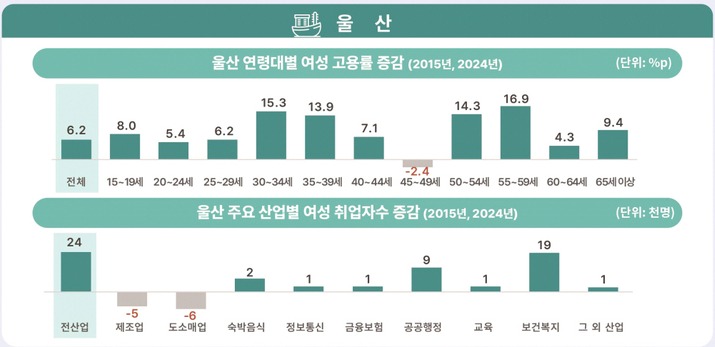

울산 여성 중 고용률이 가장 높은 연령대는 50~54세로 65.9%를 기록했고, 55~59세는 59.0%로 10년새 고용률이 16.9%p나 껑충 뛰면서 증가폭이 가장 컸다.

경력단절여성 현황은 15~54세 기혼여성은 18만300명, 비취업자는 7만9,700명이다. 이 중 경력단절여성은 3만4,200명으로 10년 전(7만7,700명) 대비 4만3,500명 감소했다.

연령대별 여성 인구의 증감률은 △15~19세 -27.4%(-9,000명) △20~24세 -30.1%(-1만명) △25~29세 -31.8%(-1만명) △30~34세 -34.1%(-1만5,000명) △35~39세 -28.3%(-1만3,000명) △40~44세 -19.0%(-1만명) △45~49세 -27.0%(-1만5,000명) △50~54세 0% △55~59세 +15.8%세(+7,000명) △60~64세 +60.5%(+1만7,000명) △65세 이상 + 82.3%(+4만6,000명)이다.

고무적인 내용도 있다. 작년 울산지역 여성 취업자수는 2015년 대비 11.7%(2만3,800명) 증가한 22만8,000명으로 동남권에서 가장 높은 상승곡선을 그렸다.

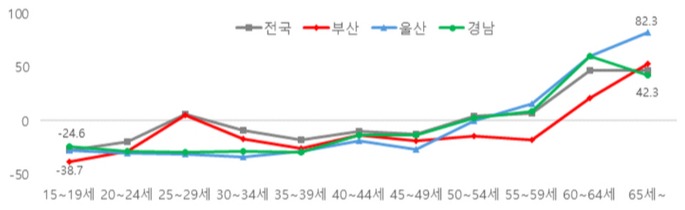

울산 여성 취업자 증가폭이 가장 큰 분야는 '공공행정국방 및 사회보장행정'으로 무려 192.8%(전국 평균 80.0%)나 급증했다. 이 중 '35~54세'(204.2%~1,351.1%)의 증가률이 눈길을 끌었다.

그러나 제조업 분야의 여성 취업자는 울산 뿐 아니라 동남권에서 모두 가파르게 감소하는 추세다. 산업도시 울산(-16.8%)은 물론 부산(-22.5%)과 경남(-11.5%)도 마찬가지 상황이다. 더욱이 울산의 경우 '49세 이하'의 제조업 취업자수 감소율이 심각했다. '25~29세'(-50.4%)와 '30~34세'(-34.6%)는 전국 대비 2배 이상 큰 감소율을 보였고, '35~39세'(-4.8%)는 동남권에서 유일하게 감소한 연령층으로 꼽혔다.

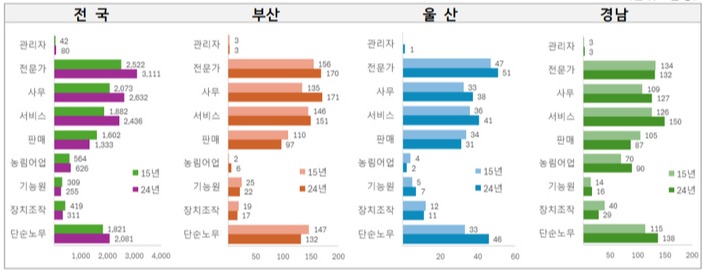

특히 직업별 여성 취업자를 분석한 결과 전국에선 '전문가', '사무', '서비스' 직군을 중심으로 증가한 것과 달리, 울산은 '단순노무'(1만2,800명) 직군에서 도드라져 대조적이었다. 뿐만 아니라 단순노무 순증가 취업자의 거의 대부분이 65세 이상(1만2,700명)이었다.

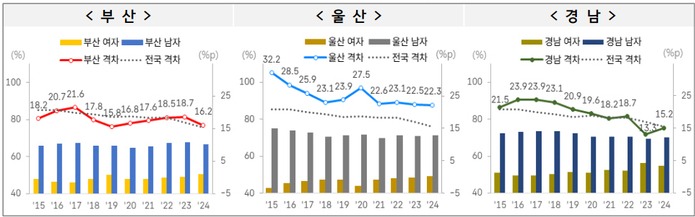

울산 여성 고용률의 경우 49.1%로 동남권 중 가장 낮았지만, 2015년 대비 상승률은 6.5%p로 전국 평균(+4.7%p)을 상회할 뿐 아니라 전국 5개 권역 중에서 1위에 올랐다. 이 경우 45~49세(-2.4%p)를 제외한 모든 연령대의 고용률이 올랐고, 그 중에서도 55~59세(16.9%p), 30~34세(15.3%p), 50~54세(14.3%p), 35~39세(13.9%)의 증가율이 도드라졌다. 이 기간 울산 남성 고용률은 -3.8%p로 집계됐다.

이처럼 울산 여성 고용률의 고무적인 상승세에 남성과의 고용률 격차도 9.9%p(32.2%p → 22.3%p) 감소했다. 단, 이런 성별 고용률 격차는 여전히 동남권에서 가장 크게 벌어졌다.

이런 가운데 산업별 여성 취업자 현황을 보면 울산은 전국에 비해 '보건·사회복지 서비스업'(79.6%)과 '공공행정국방·사회보장 행정'(192.8%)이 높은 증가율을 보인 대신, '제조업'(-16.8%)은 전국 평균(-7.8%)보다 두 배 높은 감소율을 나타냈다.

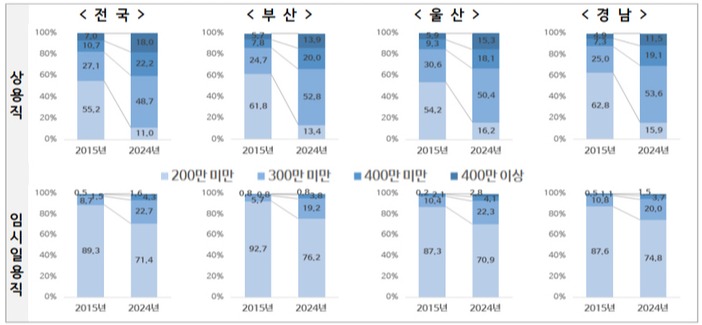

울산 여성 임금 근로자 중 '상용직'은 2만3,300명(24.3%), '임시일용직'은 3,400명(5.2%) 증가, '비임금근로자'는 2,800명(-6.6%) 감소했다.

소득수준은 '200만원 미만' 비중은 16.2%로 38.0%p 감소, '200만원 이상 300만원 미만' 비중은 50.4%로 19.8%p 증가했다.

조혜정 기자jhj74@iusm.co.kr